展示照明のワークショップ

あいちトリエンナーレ2016

2016年9月11日、あいちトリエンナーレのイベントプログラムとして、伊藤啓太氏による「展示照明のワークショップ」が開催された。当テキストはその内容をまとめたものである。

照明と作品について

当然のことだが、現代アートでも古美術でも、作品を見る際の条件には光がある。光がなければ作品を見ることはできない。だから私たちが展覧会で作品を見るとき、それは常に照明された光を見ていると言うことができる。

しかし、この光は美術館においては実は非常に制限されており、好き勝手自由に照明できるということはない。建築の構造上の問題だったり、鑑賞者の導線に配慮する必要であったり、照明を天井に設置できる位置が決まっていたり、様々な制約がある。また、作品自体に保存のための明るさの制限が設けられている場合もある。

展覧会における作品の見え方は、そのようなあらゆる制限をあの手この手でクリアした結果見えているものなのだ。だから当然、作品が巡回するなどして展示場所が変われば、同じ作品でも見え方は変化してしまう。それほど展示における作品の見え方は、環境の影響を受けやすい繊細なものなのである。

展示照明の実際

では、実際の展示照明ではどのような配慮、工夫がなされているのだろうか。愛知県美術館の学芸員、副田氏がその内容を語った。

まず、照明には作品を見せる以外にも会場の雰囲気を操作するという役割がある。愛知県美術館の照明は、ベース照明として蛍光灯が、スポットライトとしてハロゲンランプが設備されている。その二つのバランスで会場の印象がコントロールされる。ベース照明は使用せずスポットライトだけで照明すれば、ドラマチックな展示になる。逆にスポットライトを弱くしベース照明を明るくすれば、フラットな空間になる。

作品に対する照明で目標とするのは、作品が自然に見えることであるという。展示では照明を見て欲しいわけではなく、あくまで作品を見てもらいたい。見づらかったり不快な光だったりということが起こらないように整えることが意識されている。

しかし、完璧な展示照明はなかなか難しい。照明において特に悩まされるのがライティングレールの位置である。ライティングレールとはスポットライトを設置するためのレールで、レール上ならどこでもライトを設置できるものだ。だがレール自体は天井にある程度の感覚で設置されているために、天井のどこにでもスポットライトを設置できるわけではない。そのため、作品に対して適切な位置から照明することができない場合は多い。

作品の照度制限が問題になることもある。日本画などの紙の作品は照明に敏感なため、展示における照度や年間の累積照度の上限が低く設定されている。そのため会場は暗くし、会期も短くし、作品によっては展示替えによってわずかな時間だけ公開するなどしてその制限を守ってる。それが日本画だけで構成された展示であれば、会場全体が暗いトーンのため目が慣れて鑑賞に問題は起こらないが、日本画だけでなく現代アートなどの他のジャンルの作品を混合した展示の場合、隣り合う作品に求められる照明が全く異なるということが生じ、非常に頭を悩まされるそうだ。

あいちトリエンナーレの照明

ライティングレールの位置や照度制限の差の問題などは、どのような展示であっても常に生じる制限であろう。では作品や展示の固有の性質によって、特別に照明を工夫するようなことはあるのだろうか。

普段の展示ではそのようなことはほとんどなく、強いて言えば設備されているスポットライトの色味が適さない場合にLEDの物を用いることがある程度だという。しかし、あいちトリエンナーレの展示では多数の特殊な照明の対応がなされたという。

写真家、田附勝による二つの部屋による展示のうち、暗い部屋の照明は非常に繊細にコントロールされている。その部屋の写真作品は、暗闇で遭遇した鹿にスポットライトで光を当てた様子をとらえたものだが、展示空間にも同じような状況が再現されている。真っ暗な部屋の中で、写真の鹿の部分にだけごく弱い光が当てられているのだ。

強い光をコントロールすることは簡単だが、光を弱く綺麗に照明するというのは難しい。この場合、LEDのスポットライトに自作のフードを取り付けた上で、レンズをつけ、さらにワセリンを塗ることで適度にぼかされた光を実現したという。

アリ・シェリの展示は大きなライトボックスの上に多数の発掘物が置かれている。このライトボックスは蛍光灯によるものなのだが、設営時に蛍光灯の光のむらが縞模様となって出てしまう問題が生じた。結局ライトボックスを高くすることで解決したが、もしその際に今回伊藤氏が紹介した蛍光灯の光を拡散させるカバーがあれば、その木工工事をしなくても済んだかもしれない。副田氏はこのワークショップをこの展示の前に企画し、そのカバーの存在を知っていたかったとまで言っていた。

大巻伸嗣の展示には、大量の蛍光灯が使用されている。設備されているものだけでは足りず、数百本の蛍光灯を追加し、天井や、壁の床面に近い位置にぐるりと設置されている。フラットで完全に陰影のない空間を作ることで距離感を消失させ、広大な広さを感じさせるという作家のねらいによるものだ。照明をとても上手く使用している展示と言える。

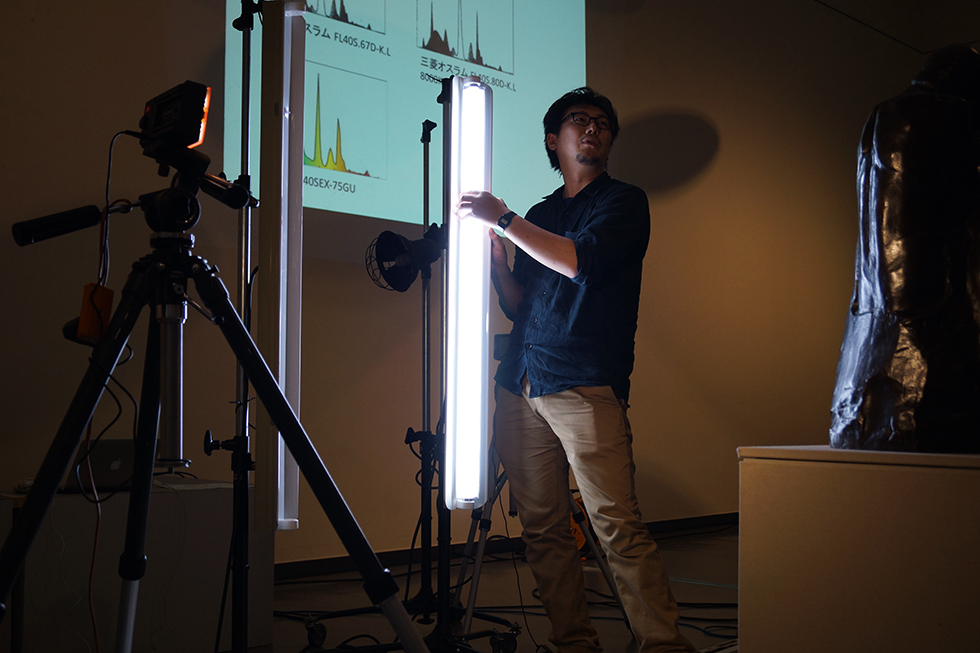

展示照明ワークショップ

あいちトリエンナーレの会期中、表に出る機会のない所蔵品を出したくて学芸員たちはうずうずしているという。そのためか、ワークショップのために選りすぐりの作品が用意されていた。このワークショップでは、それらの作品に普段の展示なら絶対にありえない、そした様々な照明が実践された。その抜粋を紹介する。なお、以下では異なる照明による作品の見え方の比較を行っているが、流動的なイベントの性質上、照明の種類とともに照度や光の角度も変化しているため、厳密な比較ではない。その点は加味してご覧いただきたい。

ワークショップのために用意された照明は、高演色、色付き、一般家庭用、看板用などの様々な蛍光灯に、一般的なLEDライト、メタルハライドランプなど。高演色の蛍光灯を覗いて、展示照明では用いられないものばかりである。なおメタルハライドランプは紫外線がカットされている製品であり、作品へのダメージは配慮されている。

またランプ以外にも、蛍光灯の光をコントロールできるカバーなどが紹介された。(反射板蛍光灯カバー、MCペットキャップ 蛍光灯カバー)。アリ・シェリの展示で副田氏が使用したかったものがこれである。反射板カバーの方は不要な光漏れをコントロールしたり、光度を増加させることもできるため、大掛かりな工事をせずに蛍光灯の光をコントロールすることができ、展示においてかなり重宝しそうである。

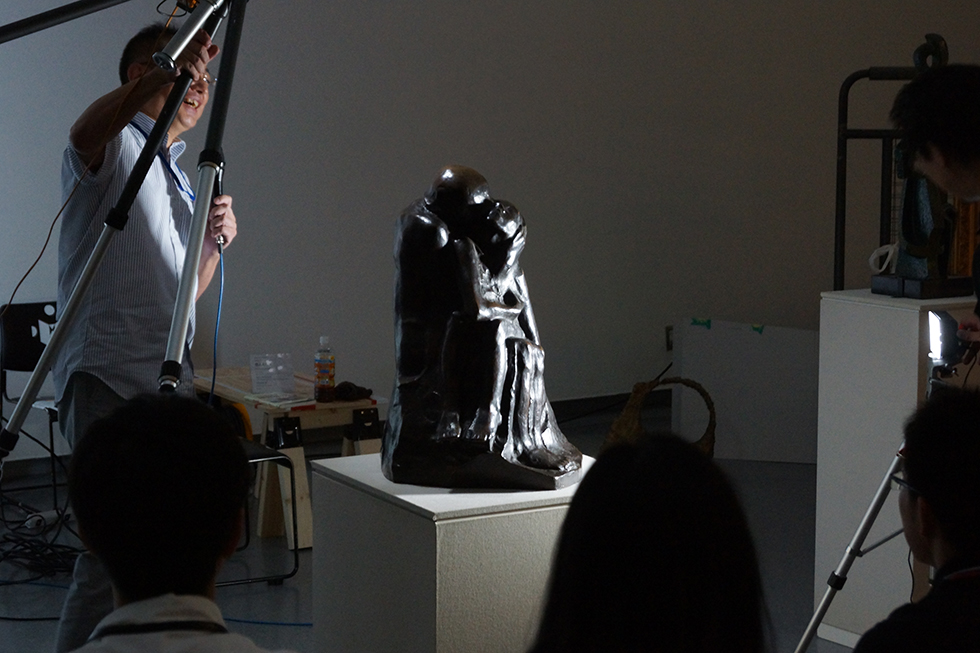

ケーテ・コルヴィッツ《恋人たち》

学芸員の深山氏は、この作品の理想の照明が頭の中にあるのだが、それがまだ実現していないという。

コルヴィッツは彫刻の他に版画の作品も制作しているのだが、木版の作品を見ると黒い部分が多く、暗闇が何かを包み込むような描写を多用している。《恋人たち》の二人の人物は境界が曖昧ではっきり分かれていないが、その部分を照らしてしまっても面白くなく、その部分が版画作品のように闇になるよう、影が多くできる真上からの照明を行う。また《恋人たち》は絵画的な構造もある。この角度から見せたいというのが明らかにあるので、その面を見せ、絵画的な見せ方ができれば展示は8割がた成功なのだという。

しかし、さらに細かい、見せたい部分がある。女を抱きしめている男の背中は力強く、肩甲骨が盛り上がっている。この部分は固くはっきりと見せたい。一方、女はぐったりとしていて死んでしまっているようにすら見える。そのぐったりと下がった腕には、緊張感のない柔らかい光を当てたい。くっきりと見せたい部分と、柔らかく見せたい部分があり、その両立が絶対にできないのだという。

非常に悩ましいジレンマである。もしこれを実現するとすれば、同じ作品を複数用意するとか、時間に応じて照明が変化するような仕掛けが必要になりそうだ。変化する照明は一歩間違えれば鬱陶しいものになってしまいそうだが、丁寧にコントロールすれば十分成り立ちそうである。

影を作るために真上から照明してみる。

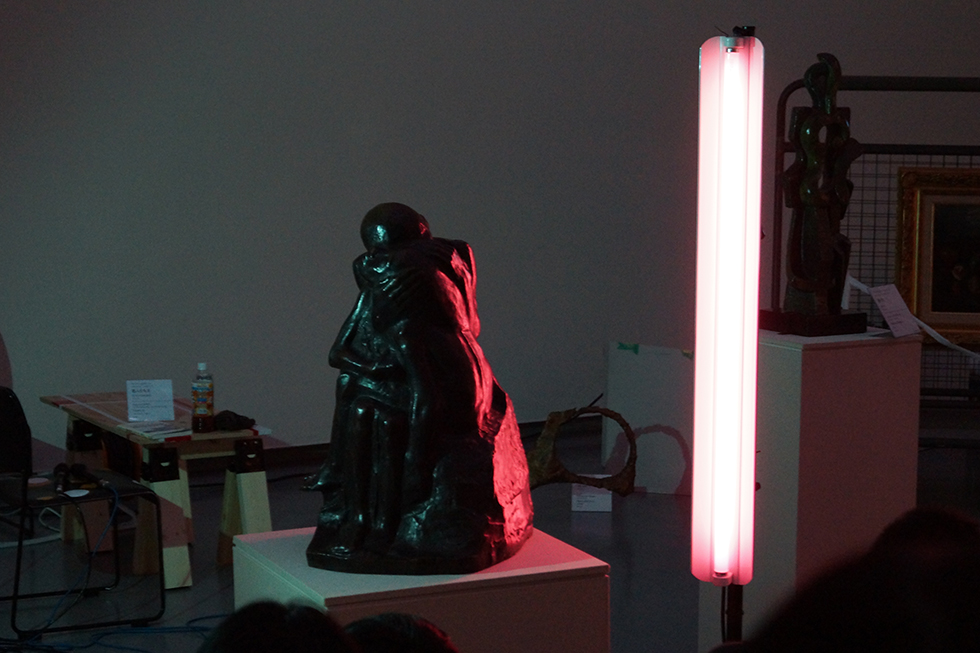

ピンク色のカラー蛍光灯。

ピンク色のと緑色のカラー蛍光灯、白色LEDを照明。

アレクサンダー・アーチペンコ《歩く女》

いろんな角度から見たものを一つの平面上に展開図のようにして再現する「キュビズム」の彫刻である。この作品で作家が一番やりたかったのは、彫刻の中心に開けられた穴である。穴を開けてしまうというのは意外と試みられておらず、この作品は彫刻史上最初めて中央に穴を開けた作品とされている。

彫刻に緑色の蛍光灯、背後の壁にピンク色の蛍光灯が照明されているため、穴の存在が際立つ。

ピンク色の蛍光灯。

色評価用の高演色蛍光灯。

ピンク色の蛍光灯では表面の色やテクスチャーが消失してたことが分かる。しかしピンク色の照明だと面の角度が明確になり、複雑な形が分かりやすくなる。

穴を際立たせるために背面から蛍光灯を照射する。

そもそも普段の展示では、鑑賞者の導線確保のためにこのように作品の真横に照明を置くことができない。それだけで普段の展示からはかけ離れた照明である。

小出楢重《蔬菜静物》

絵画作品では彫刻とは照明の問題が大きく異なる。照明による色の再現度合いである「演色性」に作品の見え方が大きく左右されてしまう。

色評価用の高演色蛍光灯で照明。

メタルハライドランプで照明。

背景がかなり緑がかっていることが分かる。反射で見えにくいが、「ぶどうがまずそうに見える」という声が参加者から上がった。逆に緑色の部分は青々として美しく見える。ランプのスペクトルの偏りがうかがえる。

色温度が高く青白い光の看板用蛍光灯で照明。

再び色評価用の高演色蛍光灯で照明。鮮やかである

一般家庭用の蛍光灯で照明。

参加者の一人が「ろうそくはないんですか?」と言ったところ、深山氏がどこからともなく持ってきたろうそく風のLEDで照明された作品。

作品の再現度という点では劣悪だが、なにか大変な趣がある。LEDがなければ決して実現できなかった光景であろう。

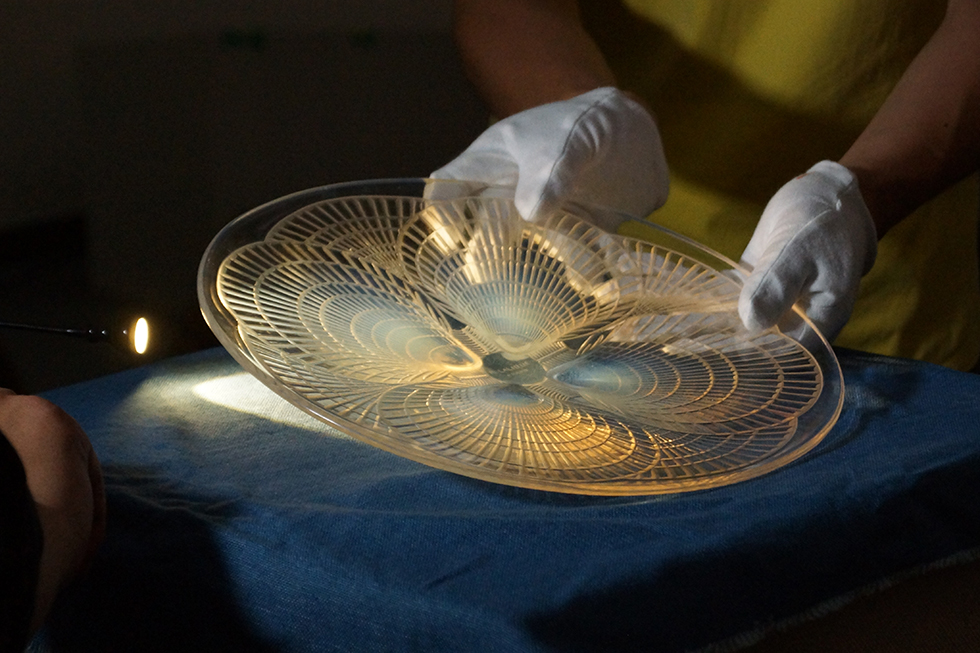

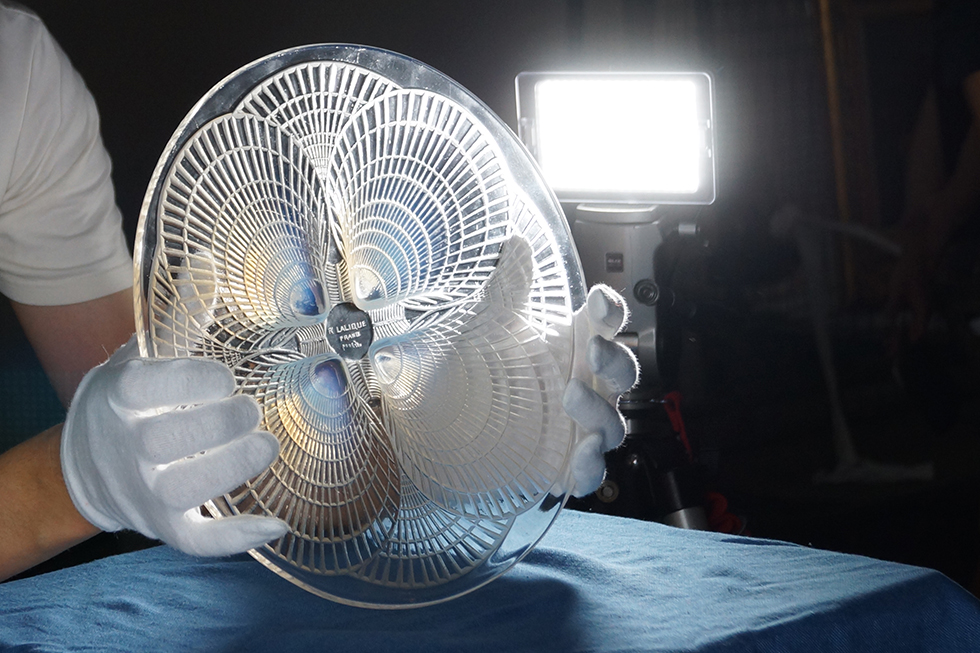

ルネ・ラリック《ガラス皿(コキール文様)》

ガラス器の照明はなかなか難しい。白い展示台では作品が見えず、はじめに濃い色の布が台上に敷かれた。

LEDの小型ランプを下面から照射する。

LEDランプによる照明。

作品を持ち上げての照明。

厚みのある貝の部分に、青色から黄色の美しいグラデーションが現れた。

上方から照明し、模様の影を下に映し出して見る。

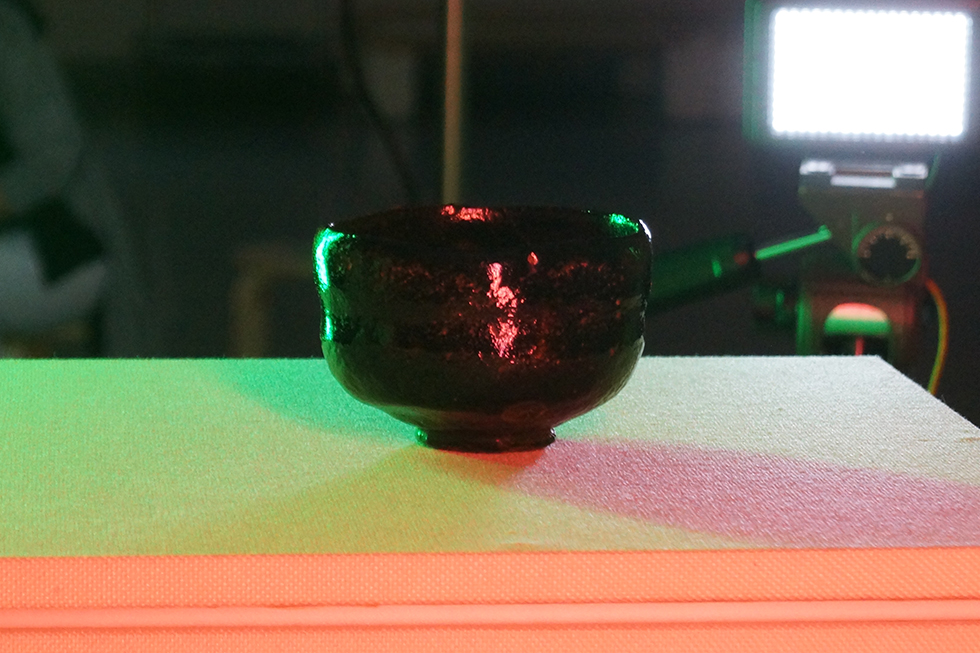

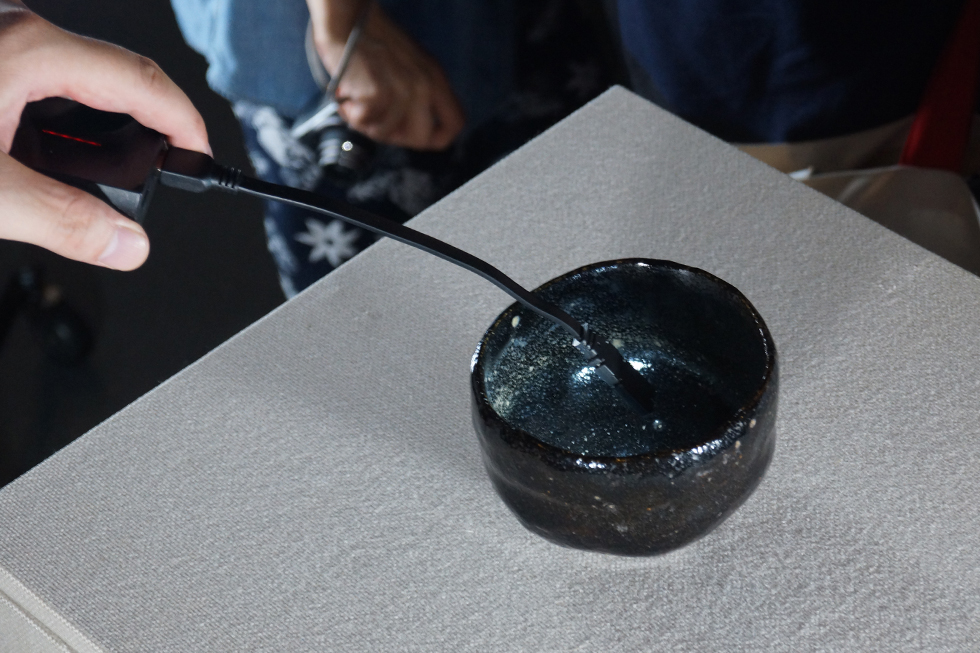

了入《黒楽茶碗(銘ぬれ烏)》

茶器である。普段の展示では上からポットライトを当て、一箇所器肌が綺麗に見せるところを作り、あとは真っ暗にして黒が引き立つようにするという。作品が偏った色しかないので、高演色の照明を当ててもそこまで効果はない。

上方からLEDで照明。

濡れているような黒色が美しい。

正面からLEDで照明。

なまめかしさはなくなるも、表面の質感がよく見える。

作品を持ち上げ、器の内面に照明。

ピンク色の蛍光灯で照明。

ピンク色と緑色の蛍光灯で照明。

作品本来の持ち味とかけ離れた見え方である。

またこの際、電圧を落として切れかけの状態のように点滅する蛍光灯での照明も試みられた。一見作品と調和しがたいキネティック照明に見えるものの、時間的な光の変化によって器肌の見え方の変化がよく観察できた。

蛍光灯による側面からの高照度での照明。

真上からだと影になるくびれの部分もはっきりと見える。表面の凹凸やわずかな色の違いもよく見える。

器の内部に小型のLEDランプを入れてみる。

展示では盲点になりがちだが、実際に茶器として使用するならば内部はとてもよく目につく部分である。会場では実際に抹茶を入れたらさぞ綺麗だろうという声が上がっていたが、抹茶を入れるのは叶わなくとも、内部を照明し見せることで使用者の視点に寄っていくような展示は可能かもしれない。

メダルド・ロッソ《病める子》

石膏にロウを塗っている彫刻作品である。通常彫刻というのは人を見下ろすような、周りに力を発しているような存在だったのに対して、この作家の作品は空間に馴染み、外界との境界線が曖昧なような作品を作る。どの作品にも明確な正面性があり、一見岩のようだが周って見ていると一点で焦点が合うような作品もある。

この作品の照明は普段、心霊写真のように見せるにはどうしたら良いかということを考えて、強すぎない光でかすっていくような当て方をしている。

緑色の蛍光灯による照明。

演劇においては、緑色の照明は死者やゾンビを表現するために使用されるということで実践。

色評価用蛍光灯による照明。

メタルハライドランプによる照明。

メタルハライドランプによる照明。

明確な正面性があるがゆえに剥ぎ取られたように荒い裏側。本来しっかりと照明されない部分に照明をしてみる。

蛍光灯による照明。

様々な照明を実践するうち、だんだんとどのような照明が正解なのかわからなくなってくる。《蔬菜静物》に照明をしている際に、そのような声が上がった。しかしそれに対し副田氏は言う。正しい照明というものはない。例えば、作家が作品を描いていた照明環境は調べればわかることもあり、容易に再現することができるが、それが良い照明とは限らない。作家にお金がなく、その環境でしか描けなかったのかもしれない。だから結局は私たちが見たいように照明するしかない。

最終的にこのワークショップで実践で提示されたように、照明の違いで作品の見える部分が明らかに変化する。つまり、作品の何を見せたいのかによって照明の仕方は変化するのである。それは照明を見れば、照明した人が何を見せたかったのかがはっきりと伝わってくるということである。

意図がはっきり伝わってしまうという特徴を、副田氏は恐ろしいと言った。確かに展示する側からすればそうである。しかし鑑賞する側からすれば、照明は展示した者がどのように作品を捉えているか、それをどのようにして提示しようとしているかを知ることのできる重要な情報である。照明に目を向けることで、作品や展示についてより多くのものを得ることができるのである。

最後に

私たちが何気なく美術館で見ている作品。その作品に当てられた照明は実は非常に恣意的なものであり、展示者の明確な意図がそこには潜んでいる。まず、そのように照明が恣意的なものであるということを認識することが大切である。そして、自分ならどのように照明するか、自分は作品の何をより見たいか、そういったことに思いを巡らせることで、展示や作品をより多角的に鑑賞することができるだろう。そのためには、今回実践したような、照明の方法や見え方があるということを知ることが大切である。

また、今回新たに見えた照明の特性や問題点から、新しい展示照明の方法を考えることができた。たとえば《恋人たち》の照明のジレンマは、時間に応じて変化する照明で解決できるかもしれない。ライトボックスの光のむらは、蛍光灯にカバーをかけること以外にも、面で発光する有機ELシートを用いることで解決できるだろう。茶器の内部を照明する手段が確立できれば、使用者という本来の茶器の対象に近い位置からの鑑賞が可能になる。高いほど良いとされる演色性も、あえて低く設定することで別の部分が見えてくる場合もある。

展示照明にはまだまだ多様な可能性がある。多様な照明の選択肢が、多様な展示の選択を可能にするだろう。

*ワークショップの様子はこちらのツイッターまとめからもご覧いただけます。あいちトリエンナーレ2016 伊藤啓太照明WS@愛知芸術文化センター – Togetterまとめ