アートと光の心象風景

光る知覚オープニングトーク 藤原工 × 出品作家

2017年4月29日、展覧会「光る知覚 Touching the Light」にて、株式会社灯工舎の灯工頭・美術照明家・光文化研究家の藤原工氏をゲストとして招いたオープニングトークが開催された。トークは前後半に分かれ、後半では藤原工氏と4名の参加作家が、出品作を中心に光ついてのクロストークを行った。当テキストはその内容をまとめたものである。

目次

- 参加作家自己紹介

- 明暗の階調が世界をつくる

- 光の形態によってものの見え方も変わる

- 国が違えば光が異なり、光が違えば文化が異なる

- 質疑応答 — 光と光の形而上学、そして光の原風景

- 個人の光の再来、これからの明かりの展望

参加作家自己紹介

鈴木

ここからは参加作家の皆さんにもご登壇いただいて、クロストークという形にさせていただきます。先ほどの藤原さんの講演を本展の前に聴きたかったと思うほどに、私たちが知らなくてはならない重要なことだなと、拝聴していて強く思いました。

ではまず各作家と、過去の作品を紹介します。

村上

村上郁です。写真は2015年の中之条ビエンナーレに出品した《電球都市》という作品です。今回の展示でも同じ形状の作品を出品していますが、コンセプトとしては少し違います。

渡辺

渡辺望です。写真は《Observation Points》というタイトルで、「観測点」という意味です。2016年にイギリスで開催されたアートイベントで発表しました。気象用バルーンにLEDライトを入れて点灯させたものを公共空間にインストールしてゆくという作品で、月や星を象徴させながら鑑賞者の体験に沿ってみせていくものになります。

星田

星田大輔です。写真は2013年の中之条ビエンナーレでの《川とその他の流れ》という作品です。建物の窓に映っている丸い部分がよく見ると月の形になっています。スポットライトで月を作るというシリーズです。

鈴木

今回、司会進行も努めます鈴木泰人です。写真は2016年、新潟でのフルマチ・アート・スタジオで制作した《色は、人。》という作品です。8ヶ月ほど週末滞在し、人と話をしながらものを作っていったというスタイルの作品です。今回登壇者の後ろにある作品と同じシリーズの作品で、舞台の背景としても融合できるような形態のものです。取材をした時に、いろいろな人に会いすぎて、その人の内容よりもその人の個性を作品化できないか考えて、様々な色を使い、ワークショップも重ねたりして、それに光を灯すという作品です。

今回の作品は自分で点灯を制御するプログラムを入れているのですが、その制御用の本来は裏に置くような道具も展示の一部として見せています。道具がどのように人の目に映り、作品として入れられるかというのを制作において重視しているからです。なので藤原さんのお仕事と真逆のことなのですが、そのような裏側の道具も私には美しく見えていて、こういった作品を制作しています。

展示の照明をするためには光の原点が必要

鈴木

それではトークの本題の方に入っていきましょう。改めまして、藤原さん、貴重な講演をしていただいてありがとうございました。本当に目から鱗でした。もう少しいろいろなお話を聞かせていただけたらと思います。

藤原

今回作品をいろいろ見させていただきました。私はどちらかというと光をあてる側の人間なのですが、光に対して光をあてるわけにはいきません。これは照明デザインにおいても、照明器具に対して光をあてる人は下の下だと言われます。つまり光の作品に対して光を当てるわけにはいかないですから、このように光を表現として扱っている方というのは逆に接点がないんです。

鈴木

それが意外でした。美術の現場でお仕事をされているので、仕事柄いろいろな方と関わっていると思っていましたし。そして今回のように作家さんとのトークなども機会がなかったんですね。

藤原

そうですね。このような場所はほとんど初めてです。なので何を言っていいのかわからないくらいドキドキしています。

鈴木

最後に光が黒子であるというお話がありましたが、私たちは光について本当に見えていないんですね。先ほど平面作品がみんな同じように照明されてしまっているという問題をおっしゃっていましたが、確かにその問題はあると思いました。自分の作品そのものにはこだわるけれども、見るときの照明については、まあこれで良いのかなとしか思えない。

藤原

そうですね。私の照明はごくオーソドックスなんです。どちらかというとあまり光がでしゃばらないようにするので。この仕事を始めた時、親に「今度あそこの照明してるから、見といて」と言ったんです。そしてそれを見た親から「あなたが何をしているかよくわからない」と言われてしまって、ガクッとくるんですけど、大体にしてよく言われますね。何をしたのかがわからないと。

星田

意識されなかったというのはある意味、目標を到達しているわけですよね。眩しかったとか、照明器具自体に光が当たって目立っていたりするのはダメなわけですから。ある意味で「何をしているのかよくわからない」は褒め言葉だと捉えられますよね。

鈴木

今回の展示で、灯工舎の灯工である塚田さんに展示照明の助言をいただけるということになったので、搬入の最終日に見ていただいたのですが、助言どころか道具を持っていただきまして、照明をほとんど取り付けていただきました。その時、それまで自分たちで設置した照明が、実は入り口で視界に入っていて眩しかったりとか、そういう問題があったという自覚しました。

藤原

本当は灯工見習いレベルなんですが、一人目なのでサービスで灯工にしてあげているんですけれどね。

星田

私たちがはじめ自分たちなりに照明をやってみて、こんなもんだろうと思ったところで塚田さんにお願いしたのですが、劇的に変わりましたよ。

渡辺

衝撃的でしたよね。

村上

最初自分たちでやった時点では、かなり頑張って相談しあって、いい形になったとみんな納得したライティングだったのです。それが塚田さんに来ていただいたところ、ぱっと見でちょっとここが明るいよねと、ズバズバチェックが入りまして、直していただいて、ライトも取り替えていただいて。するともう自分たちがやっていたことは一体何だったのかなというくらいに劇的に空間が変わっていきました。

星田

例えば村上さんの《ペン先のインクの中に、その文字を映す反射光に》は最初は全体的に明るい感じで照らしていたんですが、配光の狭いピンスポットを取り付けていただいたんですよね。

村上

もともとこのakibatamabi21で使っている白い光を使って照らしていました。結構幅広く全体的に照らすようなライトなので、のっぺりとした印象の全体的に光を回すようなライティングにしていたのですが、そのせいでまず壁の色、白さが目に入ってくると言う状態でした。今思えば空間の中で飛び抜けて白かったんですね。しかしそれでまあいいかなと思っていました。

鈴木

藤原さんからみてどうでしょうか。

藤原

まあ見習いなので見習いレベルかなと。まだ彼は1年目の進級テストを通っていないんです。毎回仕事のたびに、今日は進級テストだと言ってちょっとやらせて、全部私の方でやり直して、はい落第と、やり続けているので。

村上

とは言え、このような作家主導の展示となると、やはり作家自身がライティングをするというのが一般的だと思うんです。となると、ライティングをどうするかというのは制作の二の次になってしまいます。今回もakibatamabi21にこの照明があるからそれで照らそうという単純な発想でやっていたのですが、その際に私がつけたライトは現在すべて取り払われ、持って来ていただいた小さな狭い角度のライトでポンポンポンと、それぞれのオブジェクトを浮かび上がらせるような形で照らしていただいています。こうなってくると、 インスタレーションの場合は制作をする時点でライティングなどは検討しているべきだなと思いました。そこからの表現になってしまっているということを痛く痛感しました。

星田

現在の《ペン先のインクの中に、その文字を映す反射光に》の状態は、一つ一つの散らばっているオブジェクトだけが浮かび上がるような照明になっていますが、それがすごく村上さんの作品のコンセプトに合っているのかなと思います。

村上

そうですね。このように照らしてもらって、そういえば自分はこういうことを考えていたなと改めて再認識するような、バラバラのものがつながるというような感覚がありました。

鈴木

そういうような考え方ってやはり大事なんでしょうか。

藤原

そうですね。今とても大切なことを言っていただいていて、そもそもその問題の根元に何があるかというと、光というのは原点の特定が難しいんです。皆さんは、作品の中における原点は持っておられるんだけれども、空間としての原点は持っていない。だから何か原点をキーとして定めてあげて、それとのバランスをとることで良い照明をすることができます。ライティングというのは、何かひとつ、光にポイントを置いて、これを最大の光にしようとか、これを一番暗い光にしようと言ったことを考えて、その中においてどうその光を点在させるかです。つまりまず何をポイントとして原点にするのかなんですよね。それが重要で、それがこのような空間では必要になります。

しかし人間の目というのは何でも慣れていきます。明るくなったら明るいのに慣れて行ゆくし、暗ければ暗いのに慣れてゆく。何でもその場その場で慣れてくるんです。例えば本日の私も、最初に登壇したときはスポットライトを当てられて恥ずかしいなあと思っていたけれど、今はこのように片肘をついて、リラックスしてしまっています。その慣れが恐ろしいんです。例えば昔は暗い光が当たり前だったけど、今では明るい光が当たり前になっているとか。そういったことで、原点の特定は難しいんです。

鈴木

人間の光の起点というのは一体何なのでしょうか。やはり太陽なのでしょうか。

藤原

そうですね。現実的に言うと太陽なのですが、日本人としては月と言いたいところですね。やはり月というのは大変重要なワードなんです。月というのは別に光っているわけではない、光を発しているわけではなくて反射しているわけなのだけれども、その月の心地よさというのは日本人の原点の部分でもあり、作品の中においてもある程度月というものを意識されている作品は多いです。そういったものを見ると、ああ、日本人だ、うれしいなあと実は思ったりもしますね。

鈴木

星田さんの作品は月はそのように意識されているのでしょうか。

星田

私が月の作品を作り始めた時は、照明としての月は意識してはいませんでした。もともと動きの少ない映像作品を作っていた時に、動いているのかわからないのであれば本当に動いていなくても映像としての情景が出てくるのではという考えに至り、スポットライトで月を投影するという作品を作り始めました。それが先ほどの《川とその他の流れ》などの作品です。

ただ、その発展系である今回出品している《Paper Moon》ではテーマも変わってきています。今回の作品は雲に隠れる月の様子を抽象化した映像なのですが、月が雲に隠れるとあたり一帯の明るさが雲がかかった瞬間にわっと暗くなって驚きますよね、それはすごくエキサイティングな体験だなと思っていて、そのような状態を作りたいなと考えています。ですから今回は照明としての月は意識していますね。

鈴木

一方で、渡辺さん過去作の《Observation Points》にも月が一緒に写されていますけれども、この作品のバルーンも夜空に浮いている星だったり月だったりというのを意識されているのでしょうか。

渡辺

そうですね。それこそ、そのまま象徴としての光、天体の象徴として月を使っています。

鈴木

あの風船は月なんですか。

渡辺

一番最初のプランでは星でした。最初のプロジェクトではあれを26個、かなり大きい広場にインストールして、土地から見える星図を作る。だから自分の頭上に星座が見えるんですけれども、それがやや自分に近づいて、同じパターンが見えてくる。

鈴木

手が届くような位置にあるわけですね。

渡辺

そうですね。そう言った距離感、空間というものに興味があります。光はその感覚に影響を及ぼします。そのため光を一つのツールとして自分の作品に取り入れています。

明暗の階調が世界をつくる

鈴木

先ほど話に出た、日本の好む明るさというのがなんとなくわかるんですが、今では明かりというものがあまりにも自然に身の回りにありますよね。そして明るすぎる光に慣れてしまっているように思います。そういう明るすぎる基準は一体何になっているんでしょうか。

藤原

これは明るすぎるだろうというと、コンビニほど明るいものはないですよね。凄まじく明るいですよね。まあ旅とかしている時には安心はしますし、一時期は自動販売機が防犯になっていると言われたりしたこともあったんですけれども。ただ、明るいと言えば明るいんですけれども、都心のコンビニはそれほど明るくないけど田舎のコンビニは明るいというような微妙な違いもあります。光というのは周囲との差異がどれだけ多いかということで決まります。

鈴木

それはキーポイントですね。やはり暗さがあって、明るさがあって、そのコントラストのせいでいろいろな印象が変わってくるということですね。

藤原

そうですね。やはりコントラストの強い光というのは太陽と影のようなもので、明るい光と黒い光の関係性かもしれないですね。でもその中間があって、その中間に属するのが星であったり、月であったりいろいろであったりするわけです。そして極論でいうと、闇は存在しないんですよね。闇は暗い光だと私は捉えているんです。影も暗い光だと私は思っているんです。すべては光だと思っています。目に入るものはすべて光なんです。

鈴木

認識できればそれは光ということですね。

藤原

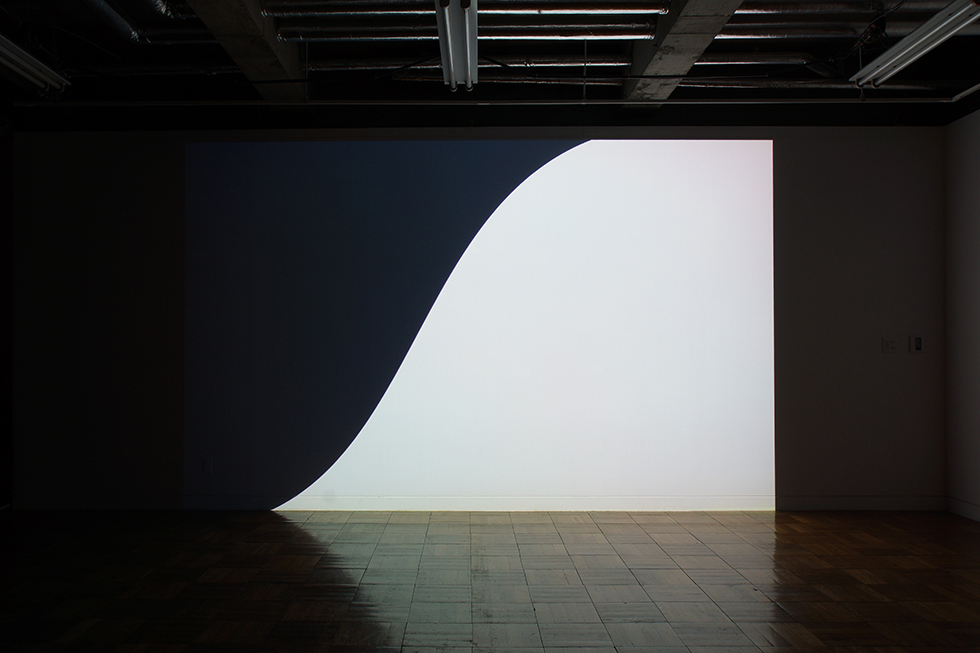

そうです。ブラックホールでもない限り、認識できればすべて光だと私は思っていて、そう言った光の階調バランスその中で、月に見えたり、星に見えたり、太陽に見えたり星座に見えたりする。なので渡辺さんの今回の作品《OBSERVER》を見たときに思ったのは、やはりそのようにすべては階調の中において人は何かを写し取っていて、それを心の中に見ることができる、ということをやっておられていて、まさしくこれだなあと思いました。

その感覚というのは実は谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』につながるもので、そういったときにどんな階調を光として拾ってあげるのか、そこの感性ですよね、そういったものをどう写し取ってみなさんが作品として転化しているのかという点は一つは見えたなと。

光の形態によってものの見え方も変わる

鈴木

光の見方として、絵を見るときなどの反射して見える光と、ステンドグラスなどの透過して見える光とがありますよね。そのとき、光のあり方というのはだいぶ違うなと思うんですよね。

藤原

そうですね。飛び込んでくる光と反射する光は全然違います。先ほど話題に上った星田さんの《川とその他の流れ》という作品も、月だから投影はOKだけれども、太陽は投影してはだめだね、とか。そういうことは思いますね。

星田

おそらく投影した太陽は太陽に見えないんでしょうね。

鈴木

村上さんの作品《電球都市》は、中に写真や光源を入れて、内側から光を発する透過光の作品ですよね。

村上

そうですね。透過光で見せています。元々それをやりだしたのが、絵葉書を素材に使った作品をシリーズ化を作っていた時です。絵葉書の裏と表というものが、物理的にはものすごく近い距離であるのに、全く違う意味合いを持っているために感覚的にはすごく遠く感じました。それを透かすことによって、一方の面を見て両方を見る、絵葉書の裏に書いてあるメッセージと表に印刷されている写真を一度に見るという作品です。そしてそういう効果をいろいろな作品で突き詰めているうちに、もう電球の中に入れてしまおうとなって、現在の形になっています。

星田

村上さんの 《電球都市》 は、水の中に光源と写真が入っていて、透ける感じで写真を鑑賞しますよね。普通写真は壁に掛かっていて反射光で見るわけですが、透けているので実在感がないというか虚ろな感じがして、面白い写真の見え方だなと思います。

村上

これは私の勝手な想像なんですが、 透過している光は反射光とは違い、光の発生源である点がだいたいどのあたりにあるというのを、見る側もふんわりと認識していると思うんです。それが何か記憶と結びつくというか、実在しているものを反射光で見るのとはだいぶ見え方や認識が異なっていると思うんです。

星田

鑑賞者がより光源を意識しているということですかね。確かに絵が壁にかかっている時というのは光源は意識できないですよね。

村上

そして光源が意識できないだけでなく、いろいろな方向から光が来て、そのぐちゃぐちゃとした反射光が一度に目に入ってくるので、ものの認識性がもっと複雑だと思うんです。だから透過光には、もっとシンプルな形、しかしそれが過去につながっていくようなイメージがとてもありますね。

藤原

光を当てるとその表面の素材とか反射とかいろいろなものを拾うので、一つの薄い膜があるような感じがするんですよね。絵でもそうなんですけど、額にガラスやアクリルがはめられている絵とはめられていない絵では見え方がまったく異なります。ダイレクト感が違うんですよ。例えば展示ケースに入っている日本の掛け軸や屏風なども、ケースがあるゆえに10mくらいすごく遠くにあるように感じますよね。そういったときに内側から光を出すことによって、ダイレクトに、薄膜もなく光が飛び込んでくるというのがまずあるでしょう。光の物理的な話でいうとそういうことが言えるのかなと。

また、作品を見て思ったのは、やはり光というのは物理的な光だけではなくて、大変心象的な側面もあるんです。光は人の生命にもつながるものです。仏様が光を発するのと同じように、人の命は光で表されることが多い。「風前の灯」とか。あ、ちょっと嫌な例えになってしまいましたね。なのでそのように記憶とかいろいろなものにつながるんです。私は村上さんの作品《電球都市》は、こういう表現の仕方は間違っているかもしれないけれど、言霊というか、人魂の言霊のような、メッセージのある発光体なんだろうなと感じました。作品の中に光があって、命を感じるからこそより入り込んでいける。ストレートに心に入ってきてくれる。そのようないろいろな相乗効果があの形には入っていると感じますよね。

星田

電球というのはすごく面白くて、光は本来形がないですよね。ところが電球ができた時にそれが物理的な形として光のアイコンが生まれたんです。これは強力ですよね。だから村上さんの作品も電球なんだけれども、見て思い浮かべるものは光で、なので人魂のようなものとして感じられるというのはあると思います。

国が違えば光が異なり、光が違えば文化が異なる

鈴木

一方で村上さんは今回インスタレーションを制作されていますよね。この《ペン先のインクの中に、その文字を映す反射光に》は電球の作品と比べて空間に広がっていくタイプの作品ですが、これはどういったコンセプトなんでしょうか。

村上

この作品は実は再制作で、昨年ノルウェーへアーティスト・イン・レジテンスをしたんですけれど、北極圏の少し上でかつ夏だったので、白夜の季節だったんです。白夜なので真夜中になってもずっと明るいんです。この展示のコンセプトからすると真逆の状況にいて、夜だけど電気をつけようかどうしようか迷うんです。夜中になると結構眠い、時間は夜10時、でも明るいからカーテンを閉めるんですが、カーテンが真っ赤なので透過光で部屋が真っ赤になってしまう。

鈴木

それ自分で用意したカーテンなんですか?

村上

いえ、もともとあったものです。どうやら現地の人はそれで遮光しているようでした。そのレジテンスのときに、北極圏に住んでいる人の光の認識や経験というものが、日本という温帯に住んでいる自分のものとは、想像以上に違うぞということを感じたんです。それがこの作品の起点になっています。

鈴木

先ほどの日本の光の基準の話がありましたが、ノルウェーの光の強さというのは日本とはやはり違うんですか?

村上

ノルウェーで過ごしたのが、太陽が最も高く昇っている夏の一ヶ月間だけなので断言はできないのですが、光の感じは違いましたね。

鈴木

生活で使っている照明とかも違うんですか?

村上

照明は白熱灯が多い印象でしたが基本的には同じでした。ただ白熱灯のなかには、基本的な構造は一緒なんですけれど形が異なっているものがあったりして、私が滞在した場所ではねじねじとした刻みが入った、炎がゆらゆらと揺れているような形のいるシャンデリア球をあらゆるところで使っていました。これは何かあるんだろうなと思いましたね。

鈴木

渡辺さんもイギリスで滞在制作された経験がありますよね。そのような海外と日本との照明の違いというのは、どのような感じだったのでしょうか。

渡辺

やはり若干部屋の中が暗いなという印象はありました。現地の人はそれで良いみたいな感じで、私なんかだと暗いのでもう一灯当てたりしていましたね。

鈴木

藤原さんにお聞きしたいのですが、やはり国によって光の感じというのは明確に変わってくるのでしょうか。

藤原

そうですね。光の文化は国によって全然違います。何よりも日本とヨーロッパでは建築が違いますよね。窓というか、建築に対しての間口の考え方、外からの光の取り入れ方が違いますよね。ヨーロッパは窓が中心なので、石の中にある程度の大きさの窓をくりぬくだけです。ある程度南中高度が高い場所だとその窓から入ってくる光がいきなり床に落ちるんだと思うのですが、陰影が強い感じがしますよね。そして、北欧の方はどちらかというと横からの光ですよね。

村上

横ですね。

藤原

横からの光なのに障子じゃないというのは、私は見たことないんですが、すごく違和感感じまくりなんだと思います。それが北欧の明かりかなと。日本とは似て非なる世界観かなと思います。

村上

そうですね。でも絵画とかに光の表現が結構出てきて、やはり北欧の方は特殊な現象が多いじゃないですか。やはりそういう光に対しての霊的なイメージみたいなものが先行しているような感じがして、美術の世界の中で光の表現に関してはものすごく芳醇な感じがしますね。

藤原

それについては、もう少し踏み込むと宗教観としてのキリスト教というものもあると思いますね。あちらの方はどちらかというと光に対する宗教的な部分の教育もある程度受けているので、光に対して日本人よりも元々感じるものがあったのかもしれないですね。

今仰った絵画の表現というのは国によって光の捉え方がいろいろあり、例えば日本人がフェルメールを好きなのは、オランダと日本は光文化が若干近いためなのかなと思っています。木が多く、大気中の水蒸気が多い空気の中において、光がある程度柔らかく散乱しているような世界観ですよね。フェルメールなんかもそうなんですけれども、そういう中における絵画というのが、特に日本人にとっては琴線に触れる表現になっているのではないかと。

鈴木

空間の環境が似ているということは、光の当たり方とかも近い、だから人間的にも好むものも近くなってくるということですね。これはすごい面白いですね。

星田

光がビビットな国だと当然絵画もビビットになるんでしょうね。

村上

シンガポールにもレジテンスに行ったんですけど、シンガポールの絵画はもう元気いっぱいですよ。本当に熱帯という感じの、原色、原色、バンバンバンバンという感じで。

鈴木

先ほどの快慶とファラオの話でもそうでしたが、光の加減で作品に合う合わないというものがあるんですね。

星田

知らずのうちに光の環境から影響を受けているんでしょうね。本人たちはそれが特別とは思ってはいなくて、単に良い感じだと思って絵なり彫刻なりを作っているわけですよね。

村上

実際その土地でその絵を鑑賞するとすごく良くわかるんですよ。この暖かい天気で常夏で、いろいろな植物があって。こんな気持ちの良い所でこんなアッケラカンとした絵を見るのはベストだと感じましたね。

質疑応答 — 光と光の形而上学、そして光の原風景

質問者1

多摩美術大学で美学や哲学を教えている者です。思想のことはいろいろ知っているのですが、その観点で一つ。藤原さんは先ほどキリスト教とおっしゃいました。キリスト教の神様というのはこの世を作った人なんだけれども、この世にはいない。神様が作ってくれたから我々は存在するんだけれども、その神様の存在を我々は見ることができない。だから神様は光なんです。太陽のような光源であるということです。これは光の形而上学というのですけれど、もはや平凡というくらい西洋の思想には頻繁に出てくるキリスト教の神です。我々の存在というのは存在していないものによって支えられているのであるということですね。これは西洋の哲学をやったら必ず出てくるありふれた話なのですが、しかしそこは非常に深いものがあって、大事なことなのです。それが光なんです。

あともう一つ、藤原さんの話で非常に感動したのが、他人のことをものすごく深く理解する能力を持っていらっしゃる。他者を理解する能力。これからの世の中では、自分とは違う他人をどれほど深く理解できるかが一番求められていることなのではないかと思います。その典型を今見せていただきました。作品が言おうとしていることを非常に深く理解して、そこから光の当て方が出てきているという。これはものすごく素晴らしいことだと思います。美学ではこれを解釈と言います。他人の作品をいかに解釈するか。それが一番大事なんです。解釈がないと、本当は作品は成立しないですね。鑑賞者の解釈がなければ成立しないんです。勝手に作っておいてあるだけでは。どんなに素晴らしいものでも素晴らしい作品ではない。誰かがそれの素晴らしさを見つけてくれて、素晴らしいと思ってくれた時に初めて素晴らしい作品になる。

鈴木

人のことを理解するというのは本当にそうで、藤原さんは作家さんとも交流を深めて、綿密な打ち合わせをして、そのものにどう光を当てていくかを決めてらっしゃいますよね。

質問者1

それがすべて表現の意味から出ているんです。勝手にやっているんじゃない。その人が何を言いたかったかをその人以上に理解することによってできているんです。それが大事だと思います。その人以上にその人の言いたいことを引き出しています。それができる人がたくさんいれば戦争なんていうものもなくなると思うし、排除するということはしない。どんなに違う価値観の人だって、その人がなぜそういう風に思っているのだろうという、少なくとも自分はそうは思わなくても理解してあげようという努力をするかしないか。これが大事だと思います。私は感動いたしました。

鈴木

ありがとうございました。

質問者2

藤原さんにお伺いしたいのですけれども、光をお仕事にされていることの、幼少からの原点は何なのでしょうか。

藤原

はい。実は先ほどの原点の話の時にも、人それぞれ本当は原点があるでしょうと言いましたが、光には実は心象風景というものがあるので、作品においてもそれが反映するわけなんです。私の原点は何かというと、表現が難しいんですけれど、私は田舎の子供だったんですね。野焼きをしているようなところで、野焼きの火の番を小学生の時から自分で買って出て、火のカマクラを作るのが大好きだったんです。火のカマクラというのは、草で作ったでかい山を燃やすんです。そして中の方ばかり空気を送り込んでいくと、中がまるで焼き物の窯のようにすごい高温状態になるんです。それにフイゴみたいなものを作ってどんどん空気を送り込んでいくと、すごいまばゆいばかりのオレンジの光を放ちだすんです。それを作るのが大好きでした。ある意味光オタクというか、火オタクというか、一歩間違えたら火つけ小僧になっていたんじゃないかという。そんな世界なんですけれど、それが私の光の一つの心象風景です。

あともう一つは、山歩きが好きで、夜に山を歩くんですよ。海も好きで、夜に海で泳ぐんですよ。月の光と星の光だけで。山も海も真っ暗闇の中。そしてその中でほんの少しの光を感じながら入ると、すごく汚らわしいものが浄化されるというか、すごくいい光が入っているように感じられんです。それが私の原風景だったりします。

鈴木

人間は誰しもが必ず光をどこかで受けているわけじゃないですか。ある意味光の原点というのはちょっと掘り下げていったら何か見えてくるものなのでしょうね。

藤原

そうですね。特にこの4人の方々はちゃんと持っていると思いますよ。それが作品に明らかに表れています。

鈴木

そいった原点のことを理解するのも、作品を作ったり解釈する上で大切なことなんですね。

質問者3

お話を聴いて、光環境が土着の人々の原点を作り、感性に大きな影響を与えるという、土着の文化性みたいなものをすごく感じました。ノルウェーでアーティスト・イン・レジテンスをされていて今回の作品を作られたとの事なのですが、その光環境の、日本人が会得したインスピレーションみたいなものは、どのようなものだったのかお聞きしたいです。

村上

作品の内容と絡めてという感じですよね。実はこの作品は現地で作ったものではありません。現地には一ヶ月しかおらずリサーチベースで、戻ってきてた後の個展でベースの構造を作りました。この作品は心象風景が光と絡まったような、ある意味絵画的というか、景色がインスタレーションになっているものです。なので電信柱のような形状の構造物があったりとか、ノルウェーのお家みたいなものがあったりします。トランペットがあるのは、それはもともと家にあったものなのですが、ヨーロッパの郵便局のマークがトランペットなので、それを通信、何かを届ける、気持ちを届けるという意味合いで光の象徴として置いています。トランペットからピカピカした光が出ると、通信を誰かに対して送っているというような形になるよなあと。またその点滅は先ほどの私のノルウェーの経験の話にもあったのですが、夜中も明るくて自分の部屋の電気をつけようかな消そうかなという、その優柔不断な気持ちでもあります。本当に困ったんですよ。

藤原

あの電柱と電線は何を表しているんですか。

村上

私が滞在した街が確かノルウェーで三つ目に大きい街だったんですけれど、とはいえとても小さな街で、あまり私が見たことがない木でできた電柱が山の方に向かってずらっと並んでいたんです。白夜を見に山を登った帰りにそれがずらっと並んでいるのを見て、それがとても美しい景色だったんです。電柱が山のてっぺんの方から街の方へずっと下がっていっていて、それが、自然の中のどこかしらで作られている電気が人間が生活している方向へ向かって行く。人の生活や生命を担っているというか、ベースになっていると言うのが本当によく分かる景色だったので、その象徴として置いています。

藤原

電線が他のオブジェにつながっているのはそういうことなんですね。

個人の光の再来、これからの明かりの展望

鈴木

今回の展示には、光をどのように私たちが捉えて、どのようにアートとして発信するのかという確認的な目的があるのですが、本日のトークによって、私たち4人の作品はやはり光の違いがあるなということが改めてわかりました。心象的なものもあれば、私のように道具をフィーチャーしていたりとか、星や月に対しての自分の考えであったりとか。それはきっと光の原点の違いでもあるのでしょう。そんな光の感覚の違いを感じ取れる展覧会にできたのではないかと思います。

また、本日のトークで光についてどのように掘り下げて行けばいいのかがわかったように思います。そして光をどのように扱えば良いのかという、なかなか理解することはできなかったものが見えてきて、これからも前に進める気がしました。

締めくくりに、藤原さんから一言いただければと思います。今後の光の展望みたいなのはあるのでしょうか。

藤原

光のあり方の展望ですか。これは私の持論なのですが、今、実は日本の光は3回目の終焉を迎えようとしているところなんです。一回目は文明開化でそれまでの光文化が一度壊され、続いて第二次世界大戦で徹底的に壊されました。そして今は電球や蛍光灯がなくなってすべてがLED、有機ELに変わっていっています。つまり、まったく違うテクノロジーにおける光のあり方になるわけです。

一世代前からは光は公共のものです。ガス灯の発明から電気による光まで、光はインフラを介した公共の光だったんです。しかし、その前の光、光がろうそくなどの炎だった頃は、光は個人の持ち物だったんです。個人の持ち物が、公共のものになって、今ではあって当たり前というものになりました。そしてLEDなどによってごく少ない電力で動き持ち運びができるような光になったことで、今度はまた個人の持ち物の時代が来るんです。その時に、これまでとは全く違う新しい光のあり方というのが生まれてくると思っています。

例えばスマホの光とか、皆さん当たり前のように使っていますけれど、そういう風にどんどん光が自分の手元に戻ってきているんですね。そうなったときに、それはアートの世界においても、光パフォーマンス含めて、どんどん光を身につけられる風に変わってくると思います。すると光に対する考え方、哲学、そういったものも大きく入れ替わってくるはずです。それをこの時代に生きている皆さんも私も見ることができるわけです。それを幸せに感じます。

藤原工

株式会社灯工舎灯工頭、美術照明家、光文化研究家。岡山県立大学、静岡文化芸術大学、金沢美術工芸大学非常勤講師。

筑波大学で工業デザインを専攻し、松下電工(現・パナソニック)を経て、2012年、灯工舎を設立。ライティングデザインを生業とする。主なフィールドは、ミュージアム、寺社仏閣、スポーツ施設。最近では、奈良国立博物館なら仏像館リニューアル、MOA美術館リニューアル、新薬師寺光環境リニューアル、増上寺宝物展示室、カシマサッカースタジアムLED化リニューアル等の照明デザイン、コンサルティングを行う。併せて、展示ライティングデザインも手掛けており、正倉院宝物から現代アートまで、古今東西のあらゆる美術品の魅力をひきだしている。

光文化研究家としても活動しており、明治以降の資料蒐集とともに近代日本のあかり文化を中心に研究している。武蔵野美術大学客員研究員として、2016年に同大学美術館にて、「あかり / AKALI デザインされた日本の光」展を監修した。著書に『学芸員のための展示照明ハンドブック』(講談社)がある。 http://www.lightmeister.co.jp/

鈴木泰人

美術家。2011年に多摩美術大学大学院美術研究科を修了。主な展示に、2013年「新津美術館個展」(新潟)、2015年「水と土の芸術祭市民プロジェクト小須戸ARTプロジェクト」(新潟)、「トランスアーツトーキョー」(東京)、「妄想と所在」(S.Y.P、東京)、2016年「フルマチアート・イン・レジデンス」(新潟)、2017年「真鶴まちなーれ」(神奈川)など。 http://yasuhitosuzuki.net/

星田大輔

美術家。2010年に和光大学表現学部芸術学科を卒業。主な展示に、2015年・2013年「中之条ビエンナーレ」(群馬)、2015年「黒川地域アートプロジェクト サトヤマアートサンポ」(神奈川)、2014年「太郎かアリス vol.5」(TURNER GALLERY、東京)、2013年「これっきりエンナーレ」(東京)など。 http://daisukehoshida.com

村上郁

美術家。2004年に多摩美術大学美術学部版画専攻を卒業、2008 年にCentral Saint Martins Collage of Art and Design, BA Fine Artを卒業。主な展示に、2015年「中之条ビエンナーレ2015」(群馬)、2014年「プロジェクト6581」(シンガポール)、2012年「Unknown Life」(東京)、2010年「TAMAVIVANT II」(東京)、2008年「群馬青年ビエンナーレ」(群馬県立美術館、群馬)など。 http://www.kaorumurakami.info/

渡辺望

美術家。2009年に多摩美術大学大学院美術研究科、2016年にUniversity for the Creative Arts, MA Fine Artを修了。主な展示に、2016年「PARALLAX」(The Brewery Tap Gallery, UK)、「Cheriton Light Festival 2016」(UK)、2014年「間と間の間」(NADiff a/p/a/r/t・NADiff contemporary, 東京)、2013年「糸を分ける」(Gallery COEXIST-TOKYO, 東京)など。 http://watanabenozomi.com/